-徹底した図面作成-

図面を『細部まで・徹底的に』作成します。

工事用の詳細図などを含めると、建物規模にもよりますが、

全体で80~90枚程度の図面を作成し工事の進捗を監理します。

的確に内容が記載されている図面は安心して工事を進めることができるため、

施工者(作り手側)にも好評です。

建築家の職能で一番大切なことは『図面が描けること』だと思っています。

そして、図面を描くだけではなく、工事現場にも頻繁に出向きます。

円滑に工事が進むように、職人さんや協力業者さんとコミュニケーションを取りながら工事監理を行います。

-無垢の木を適切に使うこと-

手に触れる部分である、

※手摺・引き戸/開き戸などは、新建材(本物の木ように見えるニセモノ)といわれる既製品をカタログから選んで取付るのではなく、

一つ一つ図面を描き、そのお家にあったデザインをし、無垢の木(自然素材)を用い、職人さんの手で製作してもらっています。

無垢の木は、使い込むほどに味わい深くなり、住まいとして愛着が湧く素材です。

また、手作りであれば廃盤になる事もなく、その後の部分的なメンテナンスも容易に行え、持続可能性を向上させます。

そして、そのような丁寧な設計と工事を行うことが、次の世代(未来)へ誇りを持って受け継がれる家づくりだと私は考えます。

-屋根と耐久性について-

木造住宅において、防水対策(雨漏り対策)はもちろんのこと、見過ごされがちですが、屋根裏の換気は建物全体の耐久性向上に欠かせない役割を果たします。

日本の気候は雨や台風が頻発し、特に夏は高温多湿な状況が続き、このような気象条件下では、湿気や熱気が建物内に侵入しやすくなります。

そこで、進入した湿気や熱気を外部に効率よく排出することが求められ、それが屋根裏換気の重要な役割です。

屋根裏の換気が不足すると、屋根裏が高温になり、その熱が建物内部に伝わり、冷房効率を低下させたり、室内温度を上昇させたりする可能性があります。

同時に、湿気による木材腐朽の危険性も潜んでいます。

※弊所が推奨している標準仕様(屋根の断面構成)は、耐震性・断熱性・気密性を確保しつつ、十分な換気が行えるように配慮した設計を行っています。

これにより、建物全体の耐久性を向上させます。

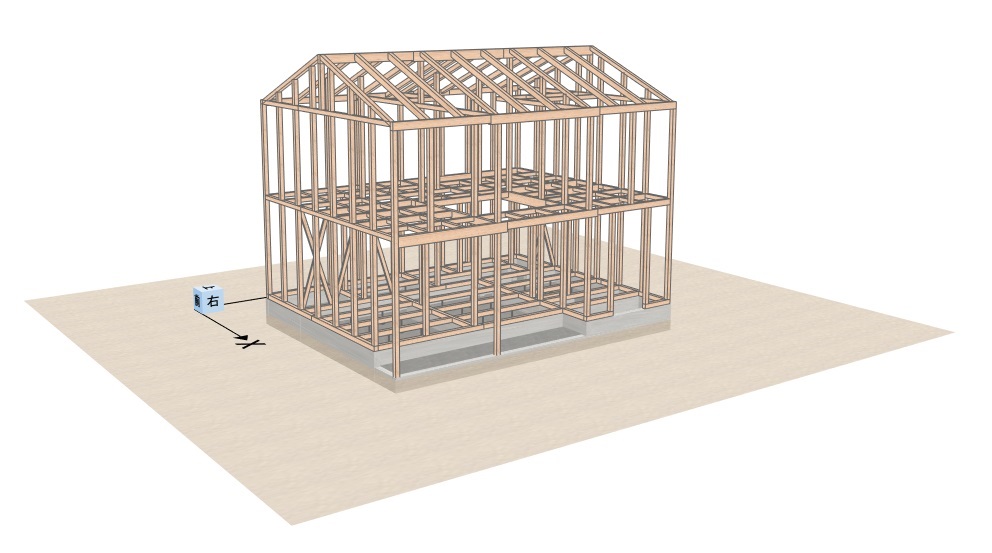

-構造躯体(骨組み)について-

家の骨組である※柱・梁は4寸材(120mm)の使用が標準仕様です。

※現在は建築材料の価格高騰を考慮し、※3.5寸材(105mm)を標準仕様としています。 (2021年以降)

構造材(骨組み)の樹種

- 土台:桧 無垢材

- 柱 :杉 無垢材

- 梁 :杉 無垢材

※構造計算の結果、梁の樹種が一部変更になる場合もございます。

-耐震性能について-

01|

地盤の状態を把握するために、地盤調査を実施しています。

調査結果に基づいて、もし必要があれば地盤改良工事を適切な方法で行います。

02|

弊所では、※基礎形状はベタ基礎を標準仕様としています。

建物下部全体に鉄筋を組みコンクリートを床下全面に打設します。

そうする事で、建物の安定性を確保しながら、コンクリートにより地面から室内(床下)への湿気の進入を遮断する事が可能となります。

03|

壁量計算という簡易的な検討方法ではなく、木造3階建てで行う、

※許容応力度設計という本式の構造計算方法を採用し、計算根拠に基づいた安全安心な住まいを設計します。

許容応力度計算により、柱の一本一本・梁の一本一本に対して耐震強度を確認しながら安全性能を担保します。

計画地の特性・ご予算にもよりますが、基本的に耐震性能は※耐震等級3を満足する事を目標としています。また、特殊な条件や複雑な計画以外は、弊所で構造計算(許容応力度設計)を行っています。

ご要望により評価機関による耐震等級の取得(長期優良住宅申請)も可能です。

04|

間取りを検討する初期段階で、柱の直下率・耐震壁の偏芯率(重心と剛芯のズレの割合)を考慮しながら計画を行います。

初期段階から耐震計画を考慮しながら計画を進める事で、無理の無い、合理的な耐震計画が可能となります。

耐震等級3を、計算上、満足させる事は決してむずかしい事ではありません。

しかし、無理の無い合理的な耐震計画とする為には、間取りを検討する初期段階で構造面の視座を高めることが非常に重要です。

場当たり的な耐震計画では、必ず無理が生じ、合理的な計画とはなりません。

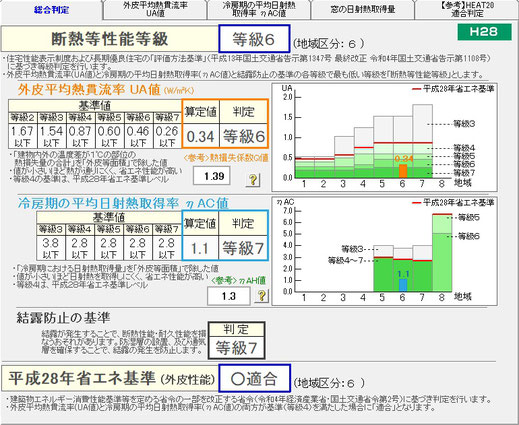

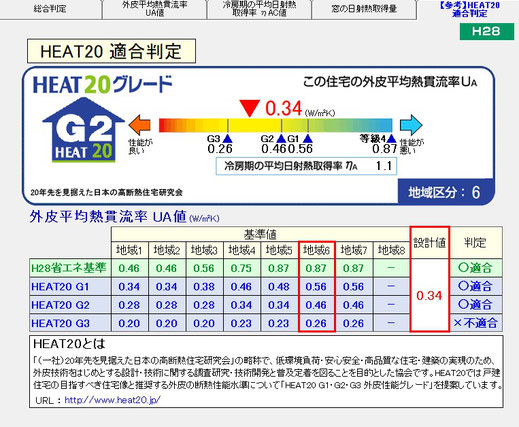

-断熱性能について-

国も断熱性能に関して基準を示していますが、それはあくまで最低基準であり十分な断熱性能とは言えません。

そこで弊所では、国が定める断熱基準を大きく上回る※断熱等級6=HEAT20 G2(グレード2)以上を目標に設計を行います。

数値は専用の断熱性能診断ソフトを使用し検討を行い、設計打合せの際に再度詳しくご説明いたします。

※ご予算や計画内容により※断熱等級5=HEAT20 G1(グレード1)にて設計する場合もございます。

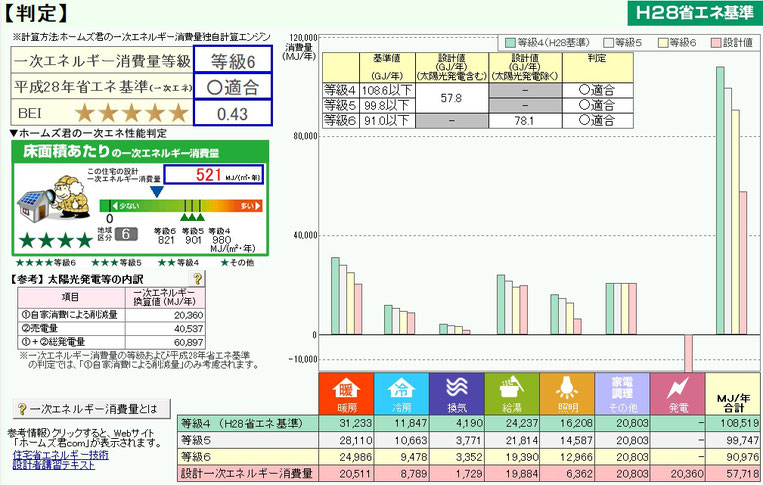

-省エネルギー性能について-

国の定める基準の※最高等級6を標準仕様として設計します。

数値は専用の省エネルギー性能診断ソフトを使用し検討を行います。

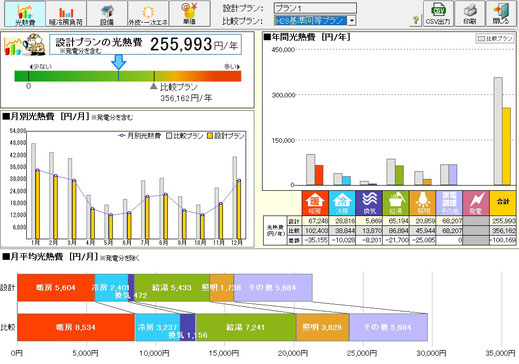

-建物燃費(年間光熱費)について-

専用ソフトを使用し、計画建物の年間光熱費のシミュレーションを行います。

また、計画建物と国の基準で計画した場合とで光熱費の比較も行えます。比較を行う事で、断熱性能の違いでランニングコストをいくら節約できているのかが一目で分かります。

設計(弊所設計参考プランの場合):年間光熱費は 255,993円

比較(国の基準で計画した場合) :年間光熱費は 356,162円

その差額は 年間 100,169円 となります。

30年間、同条件で生活した場合

100,169円 × 30年 = 3,005,070円

40年間、同条件で生活した場合

100,169円 × 40年 = 4,006,760円

なんと、およそ300万円から400万円程度の節約になる事が確認できます。

この数字から、計画当初に断熱性能をしっかりと担保しておく事、省エネ設備機器選定の重要性が見えてきます。

-窓について-

家の中でもっとも熱の移動が多い部分が窓です。窓の性能は家全体の断熱性能・省エネ性能を左右する非常に重要な要素です。

そこで弊所では、遮熱性・断熱性・気密性の高い※屋内側・屋外側ともに樹脂製の枠を採用した樹脂窓を標準仕様としています。

また、窓ガラスには※Low-Eペアガラス(=2枚ガラス仕様)を標準仕様としています。

全体予算と比較しながら、可能であれば※Low-Eトリプルガラス(=3枚ガラス仕様)をお勧めします。

Low-Eガラスとは、『低放射ガラス』という意味で表面に特殊金属膜をコーティングしたガラスです。

この金属膜により、夏には太陽からの熱を室外へ反射させ室内を涼しく保ったり、逆に、冬には室内で発生した熱を窓の外へ逃がさないように室内側へ反射させ、室内を暖かく保ったりする事ができます。

そして、この『Low-E複層ガラス』には、金属膜を室外側とした『遮熱タイプ』と金属膜を室内側とした『断熱タイプ』プの2種類があります。

弊所では、太陽高度が低く、庇などでは日射を遮蔽できない西面・東面・北面は『遮熱タイプ』

太陽高度の高い南面の夏の日射は庇で遮蔽できる為、冬場に重点を置き、冬場に室内から熱の逃げを防止する為、大きな窓のある南面は『断熱タイプ』

といったように、方位によって適宜使い分けをしています。

-自然エネルギー利用について-

01|

太陽の光や熱(そして場合により風)といった、自然エネルギーを取り込む設計を心がけています。太陽の動きに素直な建物の配置や窓の開け方、そして屋根や庇の形状を考慮することで、日射を必要に応じて取り込んだり、遮ったり、風の抜けを作ったりすることができます。

・夏は日射を遮り、暑さを和らげ涼しい家

・冬は日射を取り込み、熱を逃がさない暖かい家

・風通しの良い家(但し、実質窓を開けて快適なのは4月(花粉注意)と5月と10月程度です)

そういった当たり前の設計を誠実に行います。

02|

小さくても庇を設けた場合、日射遮蔽に加え、雨天の際(強風時は除く)にも窓を開けたままにしておくことが可能です。また、風上側では通風量が増加する為、通風計画の面でも有効です。そして、庇は外観デザインのアクセントにもなる為、意匠的な面でも非常に効果的に作用します。

03|

上記『開口部の計画』や『通風計画』は、『敷地の状況を読み解く』ということにも繋がります。どの方向に視線が抜けるのか?そして、風をどうように通したいのか、隣家の状況は??など、現地でしか確認できない情報を整理し設計を行います。

『敷地の中の気持ち良い方角を探す』・『太陽の恩恵を受ける窓配置・太陽の動きに素直な設計』というのが私の窓(開口部)設計のコンセプトでもあります。

※はあくまで標準仕様です。ご要望・ご予算・各種条件により変更(グレードアップ・ダウン)する場合がございます。